Lehrstuhl Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt Organisationskommunikation

In den Forschungsprojekten und Seminaren des Lehrstuhlteams wird Organisations-kommunikation aus einer gesellschaftsorientierten Sicht betrachtet. Ziel ist es, Kommunikationsprobleme im Zusammenspiel von Organisationen und Gesellschaft zu analysieren und forschungsbasierte Ansätze zum Umgang mit diesen Problemen zu entwickeln. Dabei stehen Fragen der Verantwortung von Organisationen und Kommunikations-verantwortlichen im Fokus.

Die Greifswalder Organisationskommunikation verfolgt zudem einen integrativen Ansatz. Sie berücksichtigt:

- interne und externe, interpersonale und öffentliche, formelle und informelle, strategisch geplante und ungesteuerte Kommunikationsprozesse

- wirtschaftliche, politische und soziale Organisationen

- moderne, symbolische und postmoderne sowie kritische theoretische Perspektiven

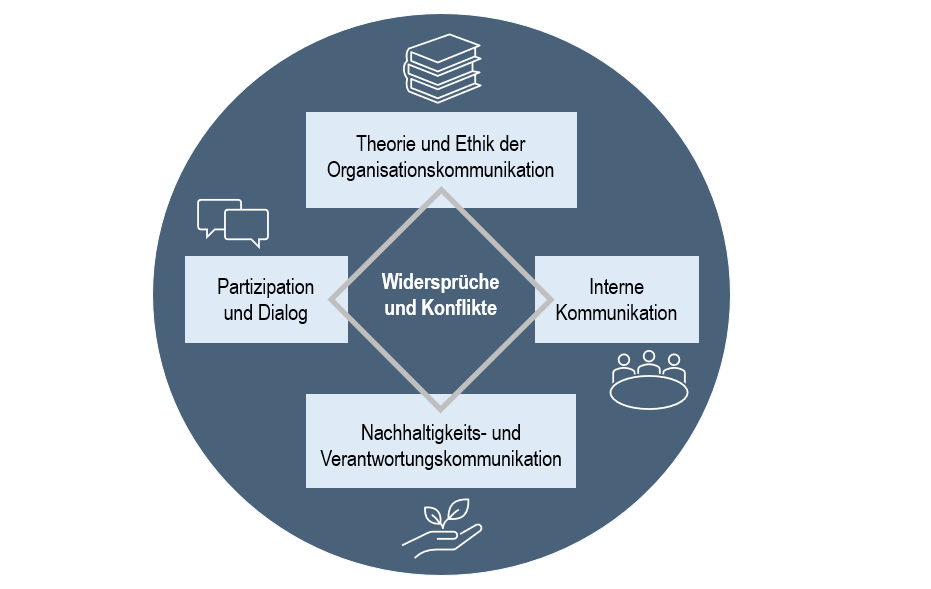

Das Forschungsinteresse des Lehrstuhlteams richtet sich insbesondere auf Widersprüche und Konflikte zwischen Erwartungen, Interessen und Werten in der Organisationskommunikation.

In den laufenden Projekten wird dieser Untersuchungsgegenstand aus vier Forschungsperspektiven betrachtet (siehe Abb.).

Ein gemeinsamer Forschungsschwerpunkt liegt außerdem auf der Analyse von Organisationskommunikation in gesellschaftlichen Transformationsprozessen. Er verbindet folgende Projekte: Moralische Praktiken der Public Affairs (DFG), ArtISTRAT (BMBF), Kommunikative Faktoren in sozial-ökologischen Transformationsprozessen (Promotion Milena Hödt), Protestkommunikation von „Land schafft Verbindung“ (Promotion Anna Gros), Sieg um jeden Preis im kommunikativen Kampf um Klimagerechtigkeit? (Promotion Carla Koppe).

In der Lehre deckt das Team des Lehrstuhls die gesamte Bandbreite der Kommunikation von, in und über Organisationen ab. Dazu gehören z. B. Kampagnenkommunikation, Public Affairs, interne Kommunikation und Organisationskultur, Reputations- und Stakeholdermanagement, Beziehungen zu Medien und Meinungsführer*innen, Online-Diskurse mit und über Organisationen, Verantwortungs- und Risikokommunikation. Mitarbeitende lehren vor allem im Master Organisationskommunikation, aber auch im Bachelor Kommunikationswissenschaft.

Kontakt

Manuela Dittmann

Sekretariat

Ernst-Lohmeyer-Platz 3, 3. OG, Raum 3.04

Tel.: +49 3834 420 3402

kowisekruni-greifswaldde

Promotion

Am Lehrstuhl werden Dissertationsprojekte im Feld Organisations-kommunikation betreut. Mehr erfahren.

Drittmittelprojekte

Pinnwand

Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen

Podiumsdiskussion am 2. Oktober 2024 in Frankfurt am Main

Zum Thema „Verantwortungsvolle Kommunikation: Marken und ihre gesellschaftliche Rolle“ diskutierte Prof. Dr. Kerstin Thummes auf dem 17. Deutschen Marken Summit mit Vertreter*innen der Kommunikationsbranche.

Dabei ging es darum, welche Rolle gesellschaftliche Verantwortung angesichts der gegenwärtigen Krisen für die Markenkommunikation spielt und wie gute Verantwortungskommunikation gelingen kann. Einigkeit bestand darüber, dass Unternehmen eine gesellschaftliche Verantwortung haben, der sie besonders in Krisenzeiten in Kommunikation und Handeln nachkommen sollten.

Inwiefern es wünschenswert und ratsam ist, dass Unternehmen sich in Form von Haltungskampagnen in kontroverse öffentliche Debatten einbringen, wurde kontrovers diskutiert.

Sprache bei Protestkommunikation

Vortrag am 23. September 2024 in Berlin

Was hat es mit der Macht der Sprache bei Protestkommunikation auf sich? Wo liegen die Grenzen angemessener Protestkommunikation?

Diese und weitere Fragen standen im Zentrum des Vortrags von PD Dr. Martha Kuhnhenn und Anna Gros bei der Tagung des Fachausschusses der Pressesprecher*innen des Deutschen Bauernverbands. Die beiden Mitarbeiterinnen vom Lehrstuhl Organisationskommunikation waren vom Deutschen Bauernverband eingeladen, um die Bauernproteste 2023/2024 sprach- und kommunikationswissenschaftlich zu beleuchten.

Aus der lebendigen Diskussion schließen wir, wie wichtig der bewusste und kritische Gebrauch von Sprache und Symbolen ist.

Aktuelle Publikationen

Promotionen und Habilitationen

Anna Gros möchte in ihrer Dissertation den Verein „Land schafft Verbindung“ in seiner öffentlichen Protestkommunikation untersuchen. Seit Oktober 2019 hat sich der Verein deutschlandweit in Splitterverbänden über soziale Medien organisiert und öffentlichkeitswirksam mit Traktorkarawanen auf sich aufmerksam gemacht. In der Analyse spielt unter anderem die Verhandlung des Nachhaltigkeitsbegriffs eine wichtige Rolle, der aus ökonomischer, ökologischer und sozialer Perspektive zwischen ländlicher und städtischer Bevölkerung als konfliktär betrachtet werden kann.

Milena Hödt geht in ihrer Dissertation der Frage nach, welche kommunikativen Faktoren sozial-ökologische Transformationsprozesse in und ausgehend von zivilgesellschaftlichen Organisationen hemmen oder fördern. Um Kommunikationspotenziale für Veränderungen im Sinne einer soz.-öko. Transformation offenzulegen, wird die Perspektive kritischer Organisationskommunikationstheorie eingenommen. Diese ermöglicht den Fokus auf die Frage, wie soziale Verhältnisse und insbesondere unnachhaltige soziale Missstände in Organisationen kommunikativ ausgehandelt und damit einhergehend auch im Sinne sozialer Nachhaltigkeit verändert werden können. Entlang der Intersektionalitätstheorie wird diese Analyse in Hinblick auf Einflüsse der sozialen Konstruktionen von race, class und gender auf organisationale Kommunikation in Diskursen, sozialen Interaktionen und Mitsprachemöglichkeiten vertieft. Die theoretischen Erkenntnisse werden mittels praktischem Expert*innenwissen aus Backcastings und anschließenden Leitfadeninterviews geprüft und angereichert.

Das Dissertationsprojekt von Carla Koppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, tiefere Einblicke in die moralische Entscheidungsfindung kommunikationsverantwortlicher Mitglieder Sozialer Bewegungen im Rahmen von Wert- und Interessenskonflikten zu erlangen und untersucht dazu das Beispiel der aktuell viel diskutierten öffentlichen (Protest-)Kommunikation der deutschen Klimabewegung. Neben grundlegenden Theorien Sozialer Bewegungs-, Protestkommunikations- sowie Organisationskommunikationsforschung spielen vor allem kommunikationsethische und moraltheoretische Ansätze eine Rolle, um zum Forschungsstand der deskriptiven Bewegungskommunikationsethik beizutragen, Implikationen für den Anwendungsbereich öffentlicher Protestkommunikation abzuleiten sowie ein tieferes Verständnis für den Ursprung von und den Umgang mit Wert- und Interessenkonflikten im kommunikativen Bereich des aktuell so umstrittenen Klimaaktivismus zu ermöglichen.

Dr. Martha Kuhnhenn vergleicht in ihrer Habilitation massenmedial vermittelte Deutungsrahmen von Glyphosat in deutscher und U.S.-amerikanischer Presse. Zentrale Fragen lauten: Welche Argumente und Akteure setzen sich im untersuchten Diskurs durch? Welche Frames sind in der Presseberichterstattung auf deutscher und U.A.-amerikanischer Seite präsent? Wie lassen sich die Unterschiede zwischen den beiden Ländern erklären?

Probevorlesung im Rahmen des Habilitationsverfahrens

Mittwoch, 31. Januar 2024, 16.15 Uhr

im Rahmen der Vorlesung "Einführung in die Kommunikationswissenschaft"

Habilitationskolloquium im Rahmen des Habilitationsverfahrens

Freitag, 2. Februar 2024, 12.00 Uhr

Thema: „Mythen der Kommunikation“

Einladung (pdf)

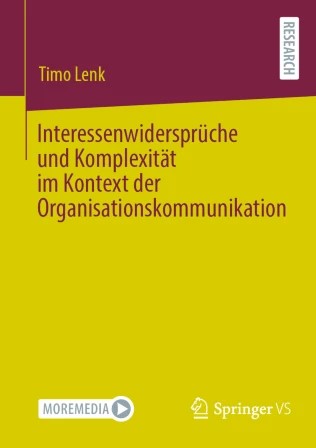

Interessen- und Erwartungswidersprüche sind ein wesentliches Merkmal komplexer Gesellschaften, die unter dem Druck rapider Veränderungen stehen. Sie prägen alle Formen von Organisationen, die von außen wie von innen mit einer Vielzahl heterogener, teils unvereinbarer Interessen und Erwartungen konfrontiert sind: Unternehmen sollen klimaneutral werden, aber weiterhin profitorientiert wirtschaften, die Politik soll gesellschaftliche Transformation vorantreiben, ohne Wohlstand und Arbeitsplätze zu gefährden, und NGOs agieren im Kontext widerstreitender geopolitischer Interessen.

Ausgehend von Paradoxie-Perspektiven in der Organisationsforschung und mithilfe der Komplexitäts- und Assemblage-Theorie ergründet die Arbeit die soziale Komplexität solcher Interessen- und Erwartungswidersprüche. Im Fokus steht dabei die Organisationskommunikation.

Durch internationale und interdisziplinäre Bezüge deckt die Arbeit die Vielfalt und Mehrdimensionalität solcher Widersprüche auf. Explorative Experteninterviews mit Berater*innen geben Einblick in konkrete Interessen- und Erwartungswidersprüche und die vertrackten Situationen, die sich daraus für Organisationen ergeben.

Betreuerin: Prof. Dr. Kerstin Thummes

Termin der Disputation: 11. April 2024, 16:00 Uhr s.t., SR 3.28, Ernst-Lohmeyer-Platz 3 — Einladung (pdf)

Veröffentlichung der Dissertationsschrift:

Timo Lenk: Interessenwidersprüche und Komplexität im Kontext der Organisationskommunikation. Wiesbaden: Springer Fachmedien 2025; ISBN 978-3-658-47074-6; https://doi.org/10.1007/978-3-658-47075-3.

Die gegenwärtige PR-Forschung ist durch einen ambivalenten Status geprägt: In den vergangenen beiden Jahrzehnten hat sich das Forschungsfeld auf der einen Seite multiparadigmatisch ausdifferenziert. Die langjährige Dominanz des funktionalistischen Paradigmas konnte so eingedämmt werden. Auf der anderen Seite ist das funktionalistische Paradigma jedoch an entscheidenden Stellen der fachlichen Selbstvergewisserung nach wie vor ausschlaggebend. In problematischer Weise zeichnet es sich insbesondere durch die Idealisierung des Gegenstandes PR und die darauf gründende Selbstlegitimierung der PR-Forschung aus.

Auf Basis der poststrukturalistischen Diskurstheorie identifizieren die vorgelegten Interventionen entsprechende funktionalistische Reste (‚Residuen‘) – wie etwa die antagonistische, PR idealisierende Unterscheidung von PR und Werbung – und unterbreiten Anregungen zu deren längst fälliger Überwindung. Geleitet wird die Argumentation dabei vom diskurstheoretisch präzisierten, politischen Leitwert der Vielstimmigkeit. Dieser Wert kommt auf beiden ineinander verhängten Ebenen der Studie zum Tragen: Mit Bezug auf das Forschungsfeld PR verwirklicht er sich als Forderung nach paradigmatischer Pluralität, im Hinblick auf den Gegenstand als Plädoyer für eine gemeinwohlorientierte, polyphone Organisationskommunikation.

Betreuerin: Prof. Dr. Kerstin Thummes

Termin der Disputation: 13. März 2025, 14:00 Uhr s.t., SR 3.28, Ernst-Lohmeyer-Platz 3 — Einladung (pdf)

Abgeschlossene Forschungsprojekte

Paradoxe Prinzipien verantwortungsvoller Public Relations

Kerstin Thummes untersucht aktuell im Rahmen einer Online-Befragung (N=1000) gemeinsam mit Peter Winkler (Universität Salzburg), welche Erwartungen Bürger*innen an die Transparenz, Dialogorientierung und Verantwortungsübernahme von Unternehmen haben und wie sie geheim haltende, kontroverse und mehrdeutig-situative Kommunikationsstrategien bewerten.

Die Macht des Kontextes

Für die zwischenmenschliche Kommunikation spielt der Kontext eine zentrale Rolle. Gemeinsam mit Anastasija Kostiučenko (Baltistik/Slawistik) arbeitet Martha Kuhnhenn aktuell an der konzeptionellen Konturierung eines Kontextbegriffs, der disziplinenübergreifende Erkenntnisse zum Kontext bündelt. Der interdisziplinäre Sammelband ist open access erschienen.

(Selbst-)Täuschung in der strategischen Kommunikation

In diesem Projekt von Kerstin Thummes wurde untersucht, welche schützenden und schädigenden Funktionen Täuschungen durch Unternehmen im Kontext moralischer Dilemmata erfüllen und inwiefern sie von Anspruchsgruppen akzeptiert werden. Zwei Anschlussprojekte beschäftigten sich mit dem Phänomen der Selbsttäuschung unter Kommunikationsverantwortlichen (qualitative Interviews) und mit Täuschungen auf Online-Bewertungsportalen (Online-Befragung).

Öffentliche Diskurse über unternehmerische Verantwortung

An theoretischen Arbeiten und empirischen Befunden zu diesem Thema hat Kerstin Thummes im Rahmen eines DFG-Projekts von Ulrike Röttger (WWU Münster) mitgewirkt. Untersucht wurde u.a. anhand von Gruppendiskussionen, wie Verantwortungsurteile über Unternehmen im öffentlichen Diskurs zustande kommen und wie Anspruchsgruppen auf Abweichungen zwischen dem kommunizierten Ideal und umgesetzten Maßnahmen reagieren.

Dialog als Form der strategischen Kommunikation

In diesem inhaltsanalytischen Projekt von Kerstin Thummes stand der Vergleich von normativen Anforderungen des Dialogs mit realen Interaktionen zwischen Organisationen und ihren Anspruchsgruppen in sozialen Netzwerken im Vordergrund. Erforscht wurde aus theoretischer und empirischer Perspektive, unter welchen Bedingungen Dialoge zustande kommen können.